Dans le département de la Haute-Marne, Vignory est un village à part en raison

notamment de sa remarquable église pré-romane dédiée à Saint-Étienne

et bâtie à proximité de la source miraculeuse Saint-Crespin.

Vignory appartient à ces petites cités de caractère qui mettent en avant leur patrimoine.

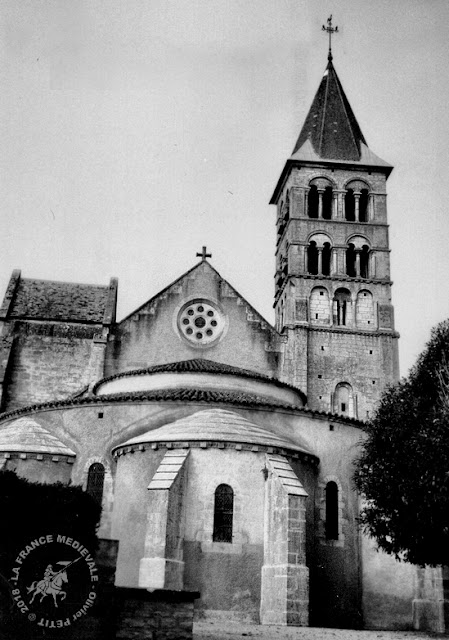

Chevet à l'abside semi-cirdulaire renforcée de contreforts et

clocher carré romans à deux niveaux de cloches

Au début du IXe siècle, selon l'une des chartes de l'abbaye de Luxeuil, Charlemagne aurait

donné des biens du fisc royal ainsi que des églises qui en dépendaient au premier sanctuaire.

En 1032, Gui, sire de Vignory (950-1032) connu, créa, près de son château, un collège de chanoines.

L'évêque de Langres, Hardouin ou Hugues 1er de Breteuil, a favorisé cette fondation en

donnant le droit aux chanoines de nommer le curé de la paroisse de Vignory.

Vers 1050, Roger de Vignory (1032-1059) confia l'église paroissiale à l'abbaye

Saint-Bénigne de Dijon.

Son fils Guy II de Vignory (1025-1097) fit reconstruite l'église.

Clocher - Au-dessus d'une arcature en plein cintre et séparé d'un

cordon de billettes, deux niveaux d'ouvertures à baies géminées romanes

en plein cintre laissent échapper, quand c'est le moment, le son des cloches.

Vers 1049, au moment où les chanoines sont remplacés par les

moines, la nouvelle église

semble achevée et l'évêque de Langres, Hardouin de Tonnerre vint la consacrer.

Entre 1051 et

1057, les moines prennent possession de l'église de Vignory.

Vers la fin du XIe siècle, une deuxième campagne de construction permis la réalisation de l'abside.

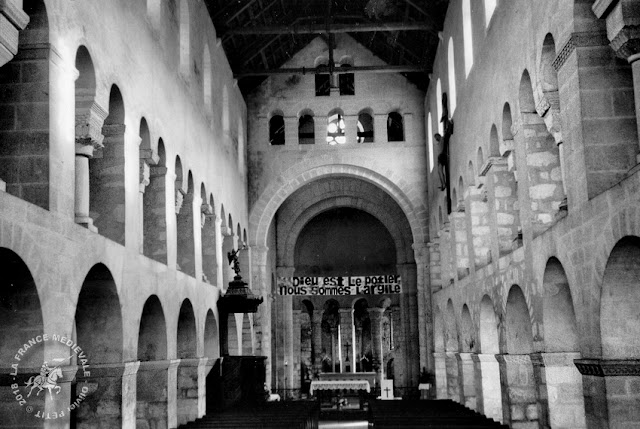

Nef du milieu du XIe siècle avec son élévation sur trois niveaux : des arcades associant des

piliers accueillant les cintres ; un premier niveau avec une succession d'ouvertures géminées

à colonne centrale surmontée d'un chapiteau cubique orné ou on de motifs végétaux ;

et enfin des baies en plein cintre simple

piliers accueillant les cintres ; un premier niveau avec une succession d'ouvertures géminées

à colonne centrale surmontée d'un chapiteau cubique orné ou on de motifs végétaux ;

et enfin des baies en plein cintre simple

A XIIe siècle, le clocher est construit et l'église est à la fois paroissiale et monastique.

La partie réservée aux moines comprenait le chœur, le chevet et cimetière autour de

l'église.

Cinq

chapelles le long du bas-côté Sud furent élevées entre la fin du XIVe siècle et le XVIe

siècle.

Au XIXe siècle, la nef est allongée de deux travées avec une nouvelle façade.

Décor d'une imposte d'un des piliers de la nef : un lion affrontant un griffon

Chœur roman à déambulatoire

En 1843, Prosper Mérimée passe par Vignory et dit au sujet de l'église :

"entré pour passer le temps dans une hideuse église à l'extérieur qui

s'annonçait pour être de la fin du XVe siècle. Jugez de ma surprise de

la trouver carolingienne à l'intérieur et très ornée...".

Entre 1843 et

1852, il a été restaurée.

Le chœur et le déambulatoire sont séparés par de puissants colonnes à chapiteaux cubiques

dont les faces sont ornées de lion, griffon, chimère ; en méplat...parfois dans un décor végétal.

___________________

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2018 © Tous droits réservés

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2018 © Tous droits réservés