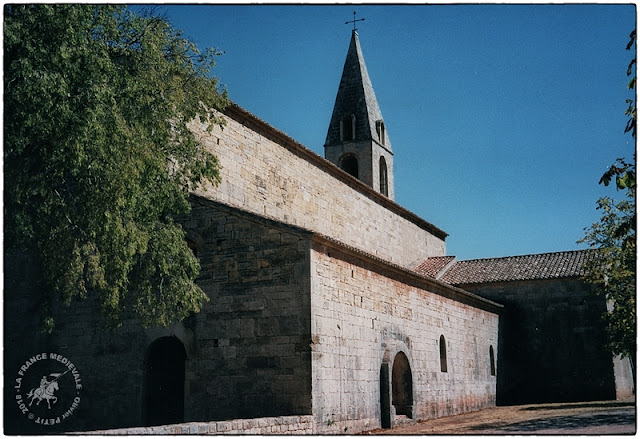

Dans un vallon retiré, proche de Die, des moines, venus de l'abbaye cistercienne de Bonnevaux, 7e fille de Cîteaux, ont édifié l'abbaye Notre-Dame de Valcroissant, le 11 novembre 1188.

A la fin du XVe siècle, marqués par les Guerres d'Italie, le passage de bandes armées et de pillards, ainsi que plusieurs épidémies de peste, dont celle de 1485, causèrent des troubles dans la région.

L'abbaye de Valcroissant, bien qu'à l'écart du monde, fut la proie de soudards.

Avec le régime de la commende, les moines perdirent la plus grosse part de ses revenus, la dégradation des bâtiments et le dépérissement du domaine en découla naturellement.

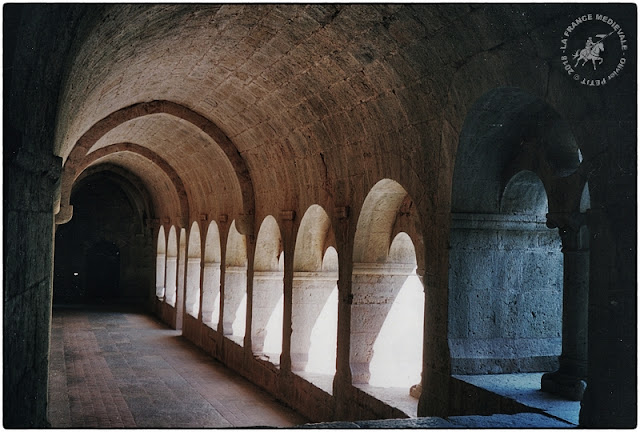

Au XVIe siècle, les Guerres de Religion n'épargnèrent pas Valcroissant. Le monastère fut pillé, les forêts de l'abbaye dévastées et les moines dispersés. L'on suppose que c'est en 1568 que la façade de l'église, les premières travées de la nef et le cloître furent gravement endommagés.

A partir de 1568 et jusqu'en 1644, tout service religieux cessa dans l'abbaye, devint une simple ferme.

En 1641, Noël de Lalane, docteur en théologie de l'Université de Paris, entreprit la restauration de l'église afin de la rendre au culte, en faisant fermer l'arc triomphal du chœur, pour en faire une petite chapelle conventuelle ; en 1673, un seul moine et son valet vivait à Valcroissant.

En fait, dès cette époque, l'abbaye ne fut plus que ce qu'elle deviendra définitivement après la révolution : une ferme isolée. Les abbés commendataires se contentèrent d'en percevoir les maigres revenus sans entreprendre les réparations nécessaires. L'église divisée en deux dans le sens de la hauteur deviendra étable et grange de même que le réfectoire et la salle capitulaire.

L'abbaye fut vendue comme bien national, le 7 janvier 1791.

En 1820, elle fut acquise par la famille Chevandier de Valdrôme.

En 1897, le domaine fut revendu à Mr le Pasteur Dhauteville, qui voulait en faire un orphelinat.

Valcroissant fut ensuite acheté par la famille Gory qui exploita le domaine jusqu'à la fin de la Première Guerre Mondiale, puis la loua à des fermiers.

En 1950, Mr Marcel Légaut en fit l'acquisition ; ses enfants exploitent toujours le domaine.

Classée Monument Historique, le 25 octobre 1971, Les Amis de Valcroissant, aide à la réhabilitation des parties anciennes et à l'animation culturelle.

____________________

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2020 © Tous droits réservés