LA BATAILLE

DE NANCY - 5 janvier 1477

Une

victoire fondatrice pour le duché de Lorraine

Dès l’accession au

duché de Lorraine de René II le 2 août 1473, Charles de Bourgogne

contesta cette

principauté, rêvant de l’incorporer à son

patrimoine. La bataille qui s’ensuivit,

régla

définitivement la question des

prétentions bourguignonnes.

"La bataille de Nancy, 5 janvier 1477"

Miniature du manuscrit "La Nancéide" de Pierre de Blarru. 1518.

(Musée Lorrain de Nancy)

A gauche, les Suisses et les Lorrains , René II en tête chargent les Bourguignons.

Au dessus, le duc de Bourgogne et son cheval sont morts.

Dans le coin inférieur droit, Campo Basso massacre les Bourguignons en fuite.

Dans le coin inférieur gauche, les forces alliées ont capturé les canons bourguignons

et les ont tournés vers l'ennemi. En plein champ, c'est la bataille qui fait rage.

Enfin, en haut, la ville de Nancy

Charles le Hardi

(l’appellation de Téméraire est tardive) obtint avec le traité

signé à Nancy le 15 octobre 1473 le

droit de placer des garnisons bourguignonnes dans plusieurs

forteresses lorraines lui permettant de relier toutes ses terres (la

Bourgogne, le Charolais, la vallée de la Flandre, le Brabant, le

Hainaut, l’Artois, la Picardie, le Luxembourg et le comté de

Thionville.

Mécontent, le duc de

Lorraine s’employa à harceler les

troupes de Charles par des embuscades.

Déterminé, Charles mit

le siège devant Nancy. Les bombardes bourguignonnes ébranlant petit

à petit les remparts, René II préféra ordonner le 25 novembre aux

2 200 Allemands et aux 500 Gascons présents à ses côtés de

quitter Nancy ; ils le feront le 27.

"Charles le Téméraire assiégeant Nancy, 22 octobre 1476"

Enluminure tirée de "La Chronique de Lucerne" (1511-1513)

écrite par le chroniqueur Diebold Schilling der Jüngere (1460-1515)

(Bibliothèque Centrale de Lucerne)

Nancy aux mains de

Charles, Jean de Rubempré, seigneur de Bièvre, devint

gouverneur de la Lorraine et chef de la garnison bourguignonne.

La révolte de René

II de Lorraine

Profitant du départ de

Charles de Bourgogne le 14 février 1476 pour la Suisse où il

voulait soumettre les « vachers » qui avaient pris

plusieurs de ses châteaux, René II assiégea et reprit la cité

ducale.

La nouvelle de cette

prise indisposa Charles qui marcha en direction de la Lorraine avec

10 à 12 000 hommes. A Pont-à-Mousson, le combat faillit s’engager

entre les deux factions mais René II préféra se retirer estimant

son infériorité numérique trop défavorable.

Le duc de Bourgogne, qui

avait accordé sa confiance au condottiere Napolitain Cola II de

Monteforte, comte Campo Basso, un traître vendu au roi de France et

au duc de Lorraine, fut abandonné par ce dernier.

Charles installa son

quartier général à la commanderie Saint-Jean et ordonna le siège

de Nancy dès le 22 octobre 1476. Entre temps, le duc de Lorraine

avait quitté subrepticement sa capitale pour aller chercher de

l’aide auprès des cantons suisses et des Alsaciens. La garnison

lorraine et les habitants de Nancy promirent de tenir aussi longtemps

que possible.

Gaston Save, La tente de Charles Le Téméraire à la Commanderie Saint Jean, 1896

© Musée lorrain, Nancy

Arrivé à Bâle, le 2

novembre 1476, René II parvint à convaincre les cantons suisses de

l’aider dans cette tâche ardue de recouvrer son duché. Il se

porta ensuite à Berne et à Lucerne où il leur promit une forte

somme. Le maître d’hôtel ducal, Suffren de Baschi fut alors

chargé de se rendre à Nancy pour prévenir la garnison et ses

habitants de la venue imminente du duc mais il fut capturé et pendu

par les Bourguignons (en représailles René II demanda l’exécution

d’une centaine de prisonniers).

Poursuivant sa campagne de

recrutement, le duc de Lorraine arriva en Alsace pour convaincre les

Alsaciens du bien fondé de sa requête. Guillaume Herter de

Strasbourg accepta volontiers de l’aider. Pendant ce temps là, les

Suisses se concentrèrent à Bâle avant de traverser l’Alsace où

ils se livrèrent à de vils pillages. Oswald de Thierstein régla la

somme de 2 500 florins, première solde promises aux combattants

suisses et alsaciens, afin de s’assurer du soutien réel des

Suisses.

L’assaut bourguignon du

26 décembre 1476 fut très coûteux en hommes, Charles perdit un

tiers de ses effectifs. Le froid et la neige causèrent également la

mort de 400 Bourguignons dans la nuit de Noël. Puis comme prévu, le

1er janvier, le comte de Campo Basso quitta le camp du duc Charles

avec sa condotta prétextant d’aller au devant des renforts venant

de Flandre ; en réalité, le duc de Lorraine lui avait garanti la

seigneurie de Commercy en échange de son aide.

"L'armée lorraine quittant Saint-Nicolas de Port"

Enluminure tirée de "La Chronique de Lucerne" (1511-1513)

écrite par le chroniqueur Diebold Schilling der Jüngere (1460-1515)

(Bibliothèque Centrale de Lucerne)

Le 3 janvier 1477, René

II passa à Croismare et le 4 arriva à Saint-Nicolas-de-Port, point

de ralliement des combattants, dans la matinée. Les Suisses, les

Allemands et les Alsaciens y parvinrent dans l’après-midi. Une

lanterne fut placée sur le clocher de la basilique Saint-Nicolas

pour signaler aux Nancéiens l’arrivée imminente de leur duc.

Les forces en

présence et le champ de bataille

Les sources

bourguignonnes d’Olivier de la Marche et de Jean de Margny

apportent de maigres renseignements. Par contre, du côté des

alliés, les informations sont plus loquaces avec notamment les

récits vivants des Lucernois Peterman Etterlin et Diebold Schilling

et de Pierre de Blarru, personnages ayant prit part à la bataille.

Enfin, la chronique de Lorraine, source à ne pas négliger, est

néanmoins à considérer avec prudence.

La composition des deux

armées était hétéroclite. En effet, René II avait réussit à

réunir près de 20 000 combattants (dans « La

vraye déclaration du fait et conduite de la bataille de Nancy »,

René II indiqua que son armée comprenait de 19 à 20 000 hommes)

venant de Suisse, d’Alsace et d’ailleurs ; Charles de Bourgogne

en rassembla entre 6 000 et 10 000 dont des Hollandais, Savoyards,

Anglais et mercenaires italiens.

Les coalisés

Les contingents de

cavaliers lorrains étaient sous le commandement de René II et de

son maréchal le comte Oswald 1er de Thierstein. Les Suisses, qui

composaient le noyau principal du duc de Lorraine avec 6 000

volontaires (piquiers, hallebardiers et couleuvriniers), venaient de

Zurich (2 430 hommes), de Lucerne (1 200 hommes), de Berne (1 087

hommes) et d’autres ortes (Schaffouse, Soleure, Appenzell,

Fribourg, Unterwald et Uri). Le lucernois Henrich Hassfurter, le

zurichois Hans Waldmann et le bernois Brandolfe de Stein en étaient

les principaux capitaines.

Combattants lorrains. Reconstitution de la Compagnie Médiévale

"La Massenie de Saint-Michel" de Saint-Mihiel. Blâmont 7 juillet 2003.

Les Alsaciens (de Colmar et de

Strasbourg), sous les ordres du strasbourgeois Guillaume Herter de

Hertenegg et les Bâlois fournirent chacun un contingent

d’infanterie. L’abbé de Saint-Gall, le comte Eberhard VI de

Wurtemberg et les cités de Schaffhouse et de Rothweil envoyèrent

des cavaliers. Au dessus de cette armée, flottaient les bannières

et pennons des évêques de Bâle et de Strasbourg ainsi que du duc

d’Autriche, Sigismond.

Combattants Suisses, couleuvriniers, piquiers et hallebardiers".

Pierre de Blarru. La Nancéide

Combattants Suisses, couleuvriniers, piquiers et hallebardiers".

Pierre de Blarru. La Nancéide

Gravure sur bois. 151. Imprimé à Saint-Nicolas-de-Port par Jean Jacobi

(Bibliothèque diocésaine de Nancy)

René II connaissait bien

les Suisses et les Strasbourgeois pour avoir combattu à leurs côtés

à Morat avec 250 cavaliers. Il fut même adoubé à

cette occasion par Guillaume Herter de Hertenegg dans la clairière

de Lurtingen le 22 juin à l’âge de 20 ans.

Le condottiere napolitain

Cola II de Monteforte, accompagné de ses fils, de son frère Angelo

et de son cousin Jean apporta son aide à René II en le rejoignant

avec 300 cavaliers.

Les Bourguignons

L’armée du duc de

Bourgogne offrait une bien piètre image depuis les cinglantes

défaites de Grandson et de Morat en mars et juin 1476. Il paraissait

donc normal que Charles de Bourgogne ne put constituer

une armée à la hauteur de ses ambitions. Nous savons que le

8 décembre 1476, environ 10 000 hommes furent payés pour leur

service par le prince mais les conditions météorologiques et les

conflits larvés entamèrent ce potentiel militaire. A ses côtés se

trouvaient entre autres son frère le Grand-Bâtard Antoine, Philippe

de Croy comte de Chimay, Engelberg II comte de Nassau-Dillenburg,

Frédéric de Florsheim comte de Bade, Philippe de Hochberg comte de

Neufchâtel et Olivier de la Marche.

Deux corps de cavalerie

étaient commandés par Josse de Lalaing et le condottiere napolitain

Jacques de Galeotto. Charles avait prévu des pièces d’artillerie.

Des archers anglais montés, des contingents savoyards et hollandais

complétaient le dispositif.

Une bataille perdue

d’avance

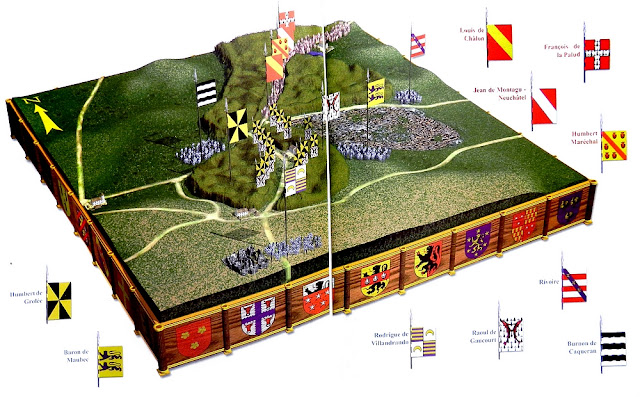

Ce 5 janvier 1477, il

neigeait. Après la lecture de la Cyropédie, Charles de Bourgogne

rassembla ses troupes tôt dans la matinée. Il enfourcha son cheval

noir dénommé Moreau et selon les récits de l’époque, lorsque

son écuyer lui tendit son casque, le cimier au lion d’or le

surmontant s’en détacha et tomba à terre ; le duc désabusé

aurait prononcé "Hoc est signum Dei "(c’est un présage

de Dieu).

Il redoubla alors d’ardeur, se plaça au centre avec son

artillerie (à l’emplacement exact de l’actuelle église

Notre-Dame-de-Bonsecours) devant lui sur la route venant de Jarville,

les archers anglais derrière, et demanda à Josse de Lalaing et ses

cavaliers de prendre position sur sa droite et à Jacques Galeotto de

s’installer avec ses hommes sur sa gauche. La Meurthe protégeait

le flanc gauche et le bois de Saurupt le flanc droit.

Vous pouvez agrandir cette vignette en cliquant dessus !

En face, les coalisés

venaient de Saint-Nicolas-de-Port, qu’ils avaient quitté à huit

heures du matin. Ils s’arrêtèrent un peu avant le village de

Jarville afin de déterminer le plan de bataille. Deux déserteurs

Bourguignons capturés révélèrent à René II et à ses alliés la

disposition des troupes du Téméraire ainsi que la configuration du

terrain. Pendant toute la délibération, la neige tombait à gros

flocons. Prendre le flanc droit tenu par la cavalerie de Lalaing

était la clef de cette bataille.

Vous pouvez agrandir cette vignette en cliquant dessus !

L’ordre de marche fut alors

décidé. René II remonta sur sa jument grise La Dame puis se plaça

en tête de l’armée avec ses cavaliers lorrains. Le comte de Campo

Basso fut envoyé à Bouxières-aux-Dames pour garder le pont et

empêcher la fuite des Bourguignons par la route principale menant à

Metz.

Vous pouvez agrandir cette vignette en cliquant dessus !

L’avant-garde (3 ou 400

cavaliers lorrains et français) commandée par le seigneur de

Rosières-aux-Salines, Vautrin Wisse, emprunta alors le petit sentier

contournant le bois de Saurupt, traversa le ruisseau de Heillecourt,

passa à proximité de la ferme de la Malgrange, franchit le ruisseau

de Jarville, coupa la route menant à Vandoeuvre, effaça le ruisseau

de la Madeleine, progressa sous le couvert du bois de Saurupt et

s’arrêta à la lisière de ce dernier à un kilomètre des

positions bourguignonnes.

Les piquiers, hallebardiers et

couleuvriniers suisses ; René II et ses lieutenants Oswald de

Thierstein en tête lui avaient emboîté le pas. Les combattants

étaient éreintés après cette manoeuvre de contournement par ce

froid glacial et cette neige abondante. En ce début d’après-midi,

Charles de Bourgogne ne se doutait pas de la présence d’une telle

force (400 cavaliers, 4000 couleuvriniers, 4000 piquiers, 3000

hallebardiers et 2000 hommes d’armes) sur son flanc droit, force

prête à bondir.

Le duc René II au cœur de la bataille, à cheval et paré de la croix de Jérusalem

(dessin de Pierre Joubert)

A 13 heures, la neige

cessa de tomber et le soleil apparut;

l’ordre d’attaquer fut alors donné. Les Suisses firent alors

souffler trois longs et lugubres coups

de trompe (cantons d’Uri et d’Unterwald !), signal de

l’assaut. La surprise fut totale, les cavaliers de Josse de Lalaing

submergés, reculèrent.

L’artillerie de Charles impuissante, ne

put refouler ce flux de combattants suisses, lorrains, alsaciens et

allemands. Les couleuvriniers suisses avancèrent en déchargeant

toutes leurs munitions, suivis

des hallebardiers et des piquiers qui embrochèrent les Bourguignons

encore vivants.

L’armée restée en

face du Téméraire passa aussi à l’attaque. L’artillerie

capturée fut retournée contre les Bourguignons. Les archers anglais

infligèrent des pertes aux alliés mais rapidement, ils cédèrent

face à cette marée humaine. Jacques de

Galeotto, estropié, se retira en traversant au gué de Tomblaine

puis s’enfuit vers le Nord.

La bataille de Nancy - Charles le Téméraire en plein combat

Enluminure tirée de "La Chronique de Lucerne" (1511-1513)

écrite par le chroniqueur Diebold Schilling der Jüngere (1460-1515)

(Bibliothèque Centrale de Lucerne)

Le duc de Bourgogne et

ses hommes assaillis de toute part se replièrent vers la commanderie

Saint-Jean et vers Bouxières-aux-Dames. Rattrapés par les Suisses

et les Lorrains, ils furent achevés près de l’étang Saint-Jean.

Charles, blessé, s’écroula. Claude de Bauzemont, châtelain de

Saint-Dié, acheva le Grand Duc d’un coup de hache sur la tête.

René II et ses

alliés font une entrée triomphale à Nancy.

En fin de journée, René

II demanda au condottiere s’il n’avait pas vu le duc de Bourgogne

; la réponse fut négative. Le duc de Lorraine fit quand même son

entrée dans sa chère capitale. Mais, son esprit était accaparé

par Charles, où était-il, avait-il fui

ou était-il mort ?

Au cours du combat, Jean

Max von Eckwersheim captura le comte de Nassau, Jean de Bidos,

seigneur de Pont-Saint-Vincent, Antoine

le Grand Bâtard et Guillaume de Rappolstein le comte de Chimay.

D’après un chroniqueur suisse, 5 699 cadavres de Bourguignons

gisaient dans la plaine nancéienne ; chiffre incluant

vraisemblablement les combattants morts lors des sièges de Nancy. La

petite armée de Charles perdit en tout cas les 2/3 de ses effectifs

si l’on se réfère au nombre de compagnies d’archers anglais

rentrés dans leur patrie en janvier et février 1477. Cette défaite

fut cuisante et coûteuse en hommes.

Dague et éperon à ailette (XVe siècle) trouvés près de l'étang Saint-Jean

(Conservés au Musée Lorrain de Nancy)

Les honneurs rendus

au Téméraire

Le lundi 6 janvier 1477,

René II obnubilé par le Téméraire partit à sa recherche,

interrogea des prisonniers, envoya des hommes arpenter la Lorraine et

même au-delà. La prospection demeurait infructueuse quand le soir

venu le Napolitain Cola de Montforte lui amena un jeune page romain,

Baptiste Colonna. Celui-ci lui annonça qu’il était au service du

prince tant recherché et qu’il l’avait vu s’effondrer à

proximité de l’étang Saint-Jean.

Le lendemain, mardi 7, le

page mena le duc de Lorraine dans le pré de Virelay non loin de

l’étang Saint-Jean où il lui présenta son maître, étendu parmi

d’autres cadavres. Il était nu, dépouillé de ses atours, la tête

prise dans la glace, une joue dévorée par un loup et le corps

piétiné par des chevaux.

Le médecin portugais du

Grand Duc, Lopo da Guarda fut mandé. Il fit une inspection

rigoureuse de son prince, releva qu’il avait le crâne fendu par

une hache, deux plaies profondes dans le bas des reins et les cuisses

dues à des coups de piques ; puis le reconnut

grâce à six signes : des dents manquaient à sa mâchoire, une

cicatrice au cou (résultat d’un coup de lance à la bataille de

Montlhéry), la trace d’un furoncle à l’épaule, des ongles très

courts, un gros orteil au pied gauche, un ongle incarné et la trace

d’une fistule au testicule droit.

Formellement identifié,

la dépouille de Charles fut portée dans une maison de Nancy, chez

Georges Marquiez ; son corps fut lavé puis revêtu d’une longue

robe brodée et la tête couverte d’une toque rouge.

Le duc de Lorraine, René II devant la dépouille

du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, le 12 janvier 1477.

Chronique de Louis XI, dite Chronique scandaleuse (1498-1502, par Jean de Roye)

Le samedi 11

janvier, l’embaumement du corps eut lieu et le lendemain, René II

fit célébrer une messe à 6 heures du matin en la collégiale

Saint-Georges. Enfin, le corps du Téméraire et celui de Jean de

Rubempré furent inhumés dans le transept.

Pour commémorer son

succès, René II édifia un sanctuaire appelé Notre-Dame de la

Victoire ou de Bonsecours dès 1484 sur le terrain même où se

déroula le combat ; Olry de Blâmont, évêque de Toul la consacra

en 1498. La cité de Saint-Nicolas-de-Port se dota également d’une

magnifique basilique dès 1480, signe de la dévotion de René II qui

participa financièrement à son édification.

*

Comme le souligna Pierre

de Ram au XIXe siècle dans son Histoire des chroniques liégeoises

au temps de Charles le Téméraire : « le duc perdit son trésor

à Grandson, son honneur à Morat et la vie à Nancy ». A Nancy,

comme à Héricourt et Morat, la bataille se déroula suivant trois

axes : surprise, panique et massacre. La supériorité numérique des

coalisés eut raison des Bourguignons.

La puissance

bourguignonne s’éteignit

après plus d’un siècle d’histoire orgueilleuse le

5 janvier 1477 à Nancy. Le Grand Duc mort, le rattachement de son

duché à la couronne de France, théoriquement effectué le 31

janvier 1477, a en fait demandé une conquête marquée notamment par

les soulèvements populaires de Dijon (1477), de Beaune et de

l’Auxois (1478).

Olivier PETIT

Historien médiéviste

Créateur et

administrateur des blogs

____________________________

Sources

historiques:

Pierre de BLARRU, La

Nancéide ou la Guerre de Nancy, traduction de F. Schütz, 1840.

Pierre de BLARRU, La

Nancéide, poème consacré à la victoire remportée devant Nancy

par le duc de Lorraine René II sur le duc de Bourgogne, Charles le

Téméraire, le 5 janvier 1477, traduction de Jean Boës -

(Collection "Etudes anciennes 32") - Editions De Boccard -

2006

Différentes chroniques

Bibliographie sélective

:

La bataille de Nancy,

catalogue de l’exposition 1477-1977, Musée Historique Lorrain.

Cinq centième centenaire

de la bataille de Nancy 1477, Actes du colloque, 1977, Université

Nancy II.

P. FREDERIX, La mort de

Charles le Téméraire, Gallimard, 1971.

C. PFISTER, Histoire de

Nancy, Paris 1902-1909.

Pour ceux qui veulent avoir une version "papier" de mon article, vous pouvez acheter

le dernier numéro d'Histoire Antique et Médiévale (Janvier-Février 2017)

____________________

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2017 © Tous droits réservés