Le village de Colombier-Saugnieu a gardé de son passé médiéval, les restes d’un château

de pierre édifié par les seigneurs de Colombier, qui au XIIIe siècle abandonnèrent,

en partie, leur motte castrale (situé à mi-chemin entre le village de Colombier-Saugnieu

et le hameau de Montcul)

Le site du castrum de Colombier-Saugnieu s’est développé à partir du XIIIe siècle avec la

construction du bourg fortifié et donc l’encadrement de la population venant du site

de la motte castrale de Colombier.

De l’ancienne forteresse (ou castrum) élevée par les seigneur de la Tour, il subsiste le bourg

fortifié avec sa porte et ses remparts ainsi qu’une tour circulaire, le donjon.

fortifié avec sa porte et ses remparts ainsi qu’une tour circulaire, le donjon.

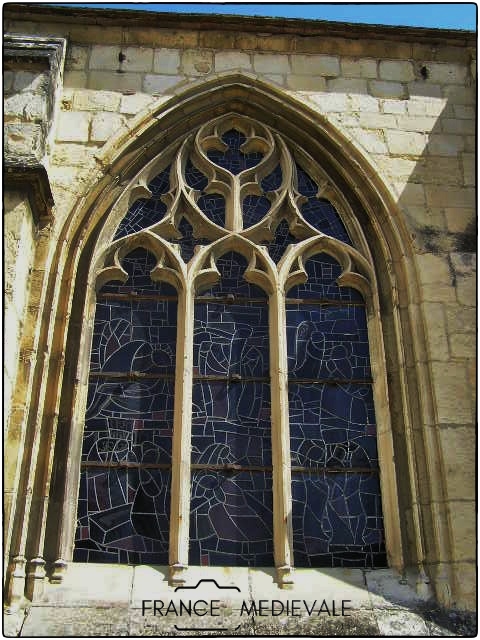

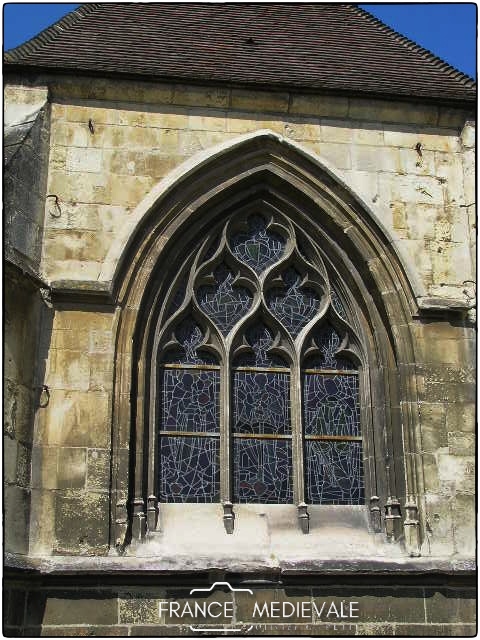

Porte en ogive

La porte fortifiée

représente l’entrée principale du bourg et est distante du donjon de

90 m environ.

Quand aux remparts, ils encadrent ladite porte et sont conservés en partie près

de la tour féodale.

Les remparts ne sont conservés au sud, sur une distance de 20 m et à l’ouest, sur 5 m.

Cette porte, ouverte en ogive, disposait au Moyen Age d’un herse dont on peut voir

les gaines dans lesquelles elle glissait. Un assommoir accueillait les assaillants.

Son parement est fait de pierres à bossage, qui étaient censées empêcher les béliers

de détruire la muraille et un moyen d’enjoliver un parement.

La porte fortifié se trouve, elle aussi au sud, et représente le seul passage entre les remparts.

On accédait à la tour circulaire à travers le village en passant devant l’église paroissiale.

Cette tour est encore planté sur sa motte. Colombier conserve une tour disposant d’une

enceinte polygonale arasée, à l’intérieur même du village fortifié.

Partie basse du donjon visible à l'intérieur de la maison

Le donjon est aujourd’hui enchâssée dans un bâtiment d’habitation contemporain.

Extérieurement, l’appareillage est fait avec des pierres de tailles bien agencées ;

quand on pénètre à l'intérieur de la maison, on retrouve la base de la tour talutée

avec une meurtrière en forme d’étrier.

En pénétrant à l’intérieur même de cette tour, nous remarquons trois niveaux :

un rez-de-chaussée,

un premier étage et la plate-forme sommitale.

Le

premier étage a conservé des fenêtres à coussièges. Pour accéder au

toit, autrefois

crénelé, un escalier fut aménagé dans le mur de la

tour.

Escalier aménagé dans l'épaisseur des murs

Voûtement en brique du rez-de-chaussée du donjon

Ci-dessous de nouvelles photos prises en 2024

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2016-2024 © Tous droits réservés