Après la cathédrale Notre-Dame présentée à travers de très nombreuses photos,

je vous invite à découvrir un autre édifice religieux majeur de Reims :

la basilique Saint-Remi, construite entre le XIe et XVe siècle.

Commençons par son histoire et la visite extérieure !

je vous invite à découvrir un autre édifice religieux majeur de Reims :

la basilique Saint-Remi, construite entre le XIe et XVe siècle.

Commençons par son histoire et la visite extérieure !

Façade occidentale avec ses deux tours carrées

Avec la vénération des reliques de Saint Remi, l'évêque qui baptisa Clovis en 498, et

la répétition des ses miracles, on décida de faire édifier un premier sanctuaire

qui attira très vite de nombreux pèlerins.

Avec le succès rencontré, on fit agrandir la chapelle primitive, au cours du VIIe siècle,

en la transformant en une église aux dimensions plus importantes où le corps

de Saint-Remi y fut solennellement placé le 1er Octobre, devant ainsi la Saint Remi.

Avec la vénération des reliques de Saint Remi, l'évêque qui baptisa Clovis en 498, et

la répétition des ses miracles, on décida de faire édifier un premier sanctuaire

qui attira très vite de nombreux pèlerins.

Avec le succès rencontré, on fit agrandir la chapelle primitive, au cours du VIIe siècle,

en la transformant en une église aux dimensions plus importantes où le corps

de Saint-Remi y fut solennellement placé le 1er Octobre, devant ainsi la Saint Remi.

Vers 750-760, l'archevêque Tilpin (748-795), le fameux Turpin évoqué dans la Chanson

de Roland, attira des moines bénédictins venus de Saint Denis pour accueillir

et guider les pèlerins dans l'église contenant la dépouille vénérée de Saint-Remi.

Vers 852, l'archevêque Hincmar (845-882) demanda la reconstruction de l'édifice abritant

et guider les pèlerins dans l'église contenant la dépouille vénérée de Saint-Remi.

Vers 852, l'archevêque Hincmar (845-882) demanda la reconstruction de l'édifice abritant

alors la sainte ampoule ainsi que les

reliques de Saint-Remi.

A partir de 1009, une grande église romane vit le jour grâce aux souhaits de Airard

(1009-1036) l'un des premiers abbés élus par les moines.

(1009-1036) l'un des premiers abbés élus par les moines.

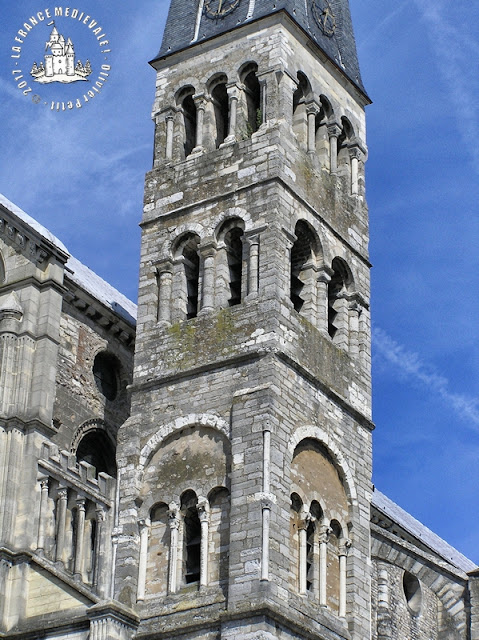

Du plan ambitieux d'Airard, remanié sous l'abbatiat de Thierry (1036-1048), il subsiste onze

travées de la nef, avec tribunes et bas-côtés, le long transept contourné de galeries au

rez-de-chaussée et à l'étage et une absidiole romane de chaque côté du chevet.

A l'époque, une charpente en bois couvrait l'ensemble et un porche à

tribune prolongeait la façade.

Le 3 octobre 1049, avec le Concile de Reims, le nouveau pape élu, Léon IX (1049-1054) fut

invité par l'abbé de Saint-Remi, Hérimar (1048-1076) à consacrer l'abbatiale romane.

A partir de 1162, le nouvel abbé, Pierre de Celle, qui resta à peine une année à la tête de

l'abbaye, décida un agrandissement de l'édifice pour faciliter l'accès aux

pèlerins toujours plus nombreux.

Le porche roman fut démoli et on prolongea la nef de deux travées gothiques.

Un nouveau chœur gothique, plus profond, avec déambulatoire et cinq chapelles

rayonnantes remplaça aussi le chœur roman.

l'abbaye, décida un agrandissement de l'édifice pour faciliter l'accès aux

pèlerins toujours plus nombreux.

Le porche roman fut démoli et on prolongea la nef de deux travées gothiques.

Un nouveau chœur gothique, plus profond, avec déambulatoire et cinq chapelles

rayonnantes remplaça aussi le chœur roman.

En 1181, l'abbé Simon (1162-1184) qui succéda à Pierre de Celle, fait surélever et

renfoncer les murs romans de la nef dans l'optique de faire de voûter l'édifice.

renfoncer les murs romans de la nef dans l'optique de faire de voûter l'édifice.

Il fit ainsi garnir les piles du XIe siècle de la nef de colonnes et

colonnettes qui rejoignent,

en haut, les nervures des voûtes gothiques

remplaçant la charpente en bois.

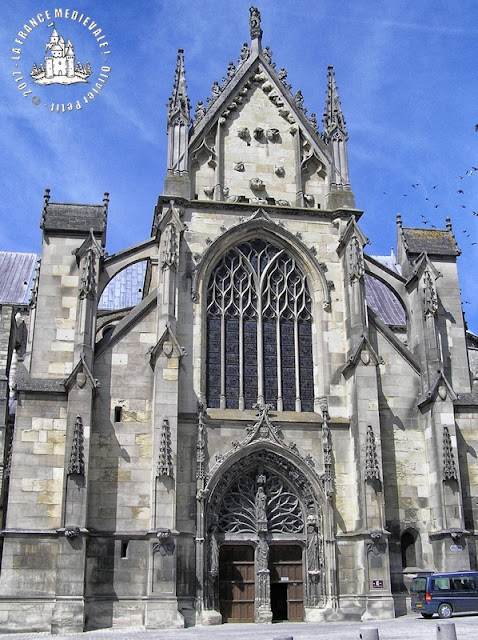

Façade occidentale avec ses trois portails séparés par deux grandes fenêtres

La vie monastique, florissante au XIIe siècle, déclina avec la Guerre de Cent Ans.

La majorité des abbés commendataires délaissèrent l'abbaye, à l'exception

de Robert 1er de

Lenoncourt (1532-1552), qui, vers 1506, fit construire le portail à

fenêtre flamboyante

du transept sud et dota l'abbatiale de tapisseries évoquant la vie de Saint-Remi.

Au XVIIe siècle, le portail nord fut reconstruit et les bas-côtés, qui se

poursuivaient jadis

au revers des façades du transept, furent abattus.

au revers des façades du transept, furent abattus.

En 1627, la

congrégation Bénédictine de Saint Maur réforma l'abbaye Saint-Remi.

Elle fit édifier, en style Renaissance, la colonnade qui clôture le chœur.

Elle fit édifier, en style Renaissance, la colonnade qui clôture le chœur.

Portail central - Chapiteaux végétaux et scène de combat (Abel contre Caïn)

Un grand incendie ravagea l'abbaye et détruisit la bibliothèque dans la

nuit

du 15 au 16 janvier 1774.

du 15 au 16 janvier 1774.

L'architecte Louis

Duroché, restaura la cour, l'escalier et la façade actuelle.

Portail central - Scène de combat (Abel contre Caïn)

En 1793, les religieux furent expulsés après un millénaire de vie bénédictine et l'ancienne

abbatiale devenue basilique,

reconvertie église paroissiale.

Au XIXe siècle, la tour nord le haut de la

façade occidentale, à partir de la rose,

furent réédifiés.

furent réédifiés.

En 1896, à l'occasion du quatorzième centenaire du baptême de

Clovis,

une nouvelle châsse en bronze doré enfermée dans le nouveau mausolée,

fut placé dans l'ancienne abbatiale.

une nouvelle châsse en bronze doré enfermée dans le nouveau mausolée,

fut placé dans l'ancienne abbatiale.

Le bas-côté sud et le bras du transept sud

Bas-côté sud avec son élévation romane sur 4 niveaux avec ses fenêtres en

plein cintre et ses oculi, scandés par des contreforts et colonnes engagées

Bas-côté sud avec ses contreforts et arcs-boutants et les tours carrées de la façade

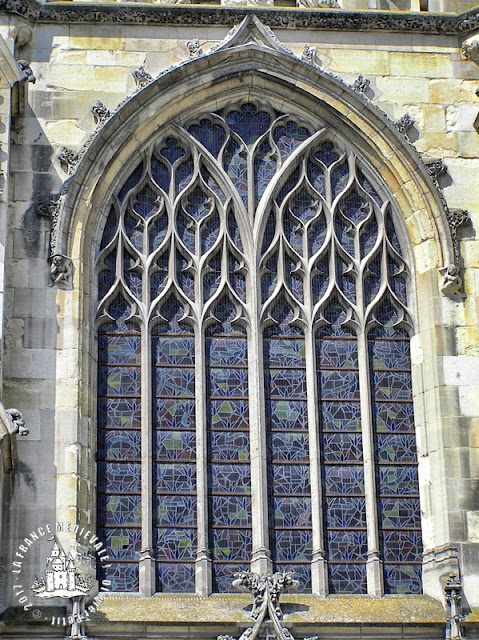

Bras sud du transept gothique avec son portail ouvragé et historié

surmonté d'une grande fenêtre à remplage multiple associant 6 lancettes

sommées de trilobes, quadrilobes, mouchettes...

Bras sud du transept - Fronton triangulaire orné d'anges musiciens

et pinacles fleuronnés ; la partie centrale présente des arcs en accolade trilobés

Bras-sud du transept - Grande baie gothique à remplage multiple associant

6 lancettes sommées de trilobes, quadrilobes, mouchettes...

Le portail du bras sud du transept est d'une richesse architecturale gothique exceptionnelle.

Encadré par des pinacles, l’archivolte semi-brisée est pourvue de scènes bibliques,

le tympan est ajourée de gouttes, trilobes, mouchettes..., les piédroits

présentent deux saints grandeur nature et le trumeau central

expose une Vierge à l'enfant de grande taille.

Blason armorié de l'abbé Robert 1er de Lenoncourt

Bras sud du transept -Trumeau : Vierge à l'Enfant

Bras sud du transept - Archivolte : Scène des Enfers avec les damnés

avalés par une gueule grande ouverte

Bras sud du transept - Archivolte : Scène de l'arrestation du Christ

Bras sud du transept - Trumeau : Saint-Remi en pied

L'une des gargouilles mutilées

Le chevet gothique, sur trois niveaux, avec ses arcs-boutants et ses chapelles rayonnantes

________________________

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2017 © Tous droits réservés

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2017 © Tous droits réservés