Au sud du territoire meusien, riche en patrimoine médiéval, on trouve les vestiges d'un

ancien château-fort édifié au début du XIVe siècle, celui de Montiers-sur-Saulx.

ancien château-fort édifié au début du XIVe siècle, celui de Montiers-sur-Saulx.

En 1302, le seigneur des lieux, Anseau de Joinville (1265-1343), fils du célèbre chroniqueur de

Saint-Louis, Jean de Joinville, fit construire le premier château juste après son premier mariage

avec Laure de Sarrebruck, fille de Simon IV de Sarrebruck-Commercy, seigneur

de Commercy, et de Mathilde de Sexefontaine.

La forteresse possédait alors quatre tours reliées entre-elles par des courtines crénelées et

un pont-levis desservait son entrée ; une petite garnison était sensée la défendre.

En

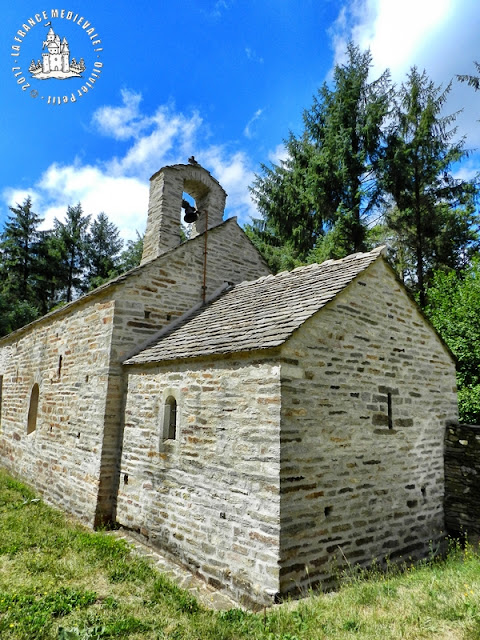

1315, Anseau de Joinville fit ajouter une chapelle dédié à Saint-Nicaise au second étage de

l'une des tours et en confia l'office aux moines de l'abbaye d'Ecurey, écart de

Montiers.

Le 24 décembre 1317, Anseau de Joinville devint seigneur de Joinville à la mort de son père.

En 1323, après le décès de sa première épouse, le seigneur de Montiers-sur-Saulx et de Joinville,

se remaria avec Marguerite de Vaudémont, fille d'Henri III de Vaudémont et d'Isabelle de Lorraine.

De cette nouvelle union, naquirent trois enfants : Henri, le futur Henri V de Vaudémont,

Isabeau et Mathilde. Cette dernière, mariée trois fois, transmit la seigneurie de

Montiers-sur-Saulx à son dernier époux, Ferry 1er de Vaudémont en 1393.

En 1473, René II,

duc de Lorraine et de Bar, hérita du château et de la seigneurie de Montiers-sur-Saulx.

En 1520, Philippe de Gueldre, légua l'ensemble, 12 ans après la mort son époux, à

leur fils Claude, après s'être retirée comme religieuse chez les Clarisses

En 1520, Philippe de Gueldre, légua l'ensemble, 12 ans après la mort son époux, à

leur fils Claude, après s'être retirée comme religieuse chez les Clarisses

à Pont-à-Mousson l'année

précédente.

Claude de Lorraine, premier duc de Guise et compagnon d'armes de François 1er, aimait séjourner

au château de Montiers-sur-Saulx pour des parties de chasse qu'il partageait avec son suzerain.

Lors du conflit opposant François 1er à Charles Quint, la forteresse devint un lieu de ralliement

pour les troupes françaises. Le 21 juillet 1542, le premier traité d'alliance entre

la

France et la Suède y fut signé.

France et la Suède y fut signé.

En 1544, le château subit les assauts des soldats de l'empereur et fut endommagé.

Par

son testament du 2 mars 1550, Claude de Lorraine donna

Montiers-sur-Saulx et Joinville à son

fils François 1er de Lorraine, 2e duc de Guise, dit le balafré, qui sera assassiné en 1563.

En 1552,

le roi Henri II de France séjourna au château de Montiers-sur-Saulx lors du "voyage

d'Allemagne",

expédition militaire contre Charles Quint.

En octobre 1559, le roi François II de France se trouvait au

château avec sa sœur Élisabeth pour

y la nomination des

gouverneurs de ses deux frères, les futurs Charles IX et Henri III.

Montiers-sur-Saulx devint baronnie en 1585 avant d'être vendue, en 1600, par Henri, duc

de Guise, alors très endetté en raison de ses implications guerrières.

En janvier 1617, Charles 1er de

Lorraine, 4e duc de Guise, la racheta et confia la garde

du château à François Vautier, nouveau capitaine ducal.

En 1737, la courtine est reçu un nouveau bâtiment avec des fenêtres à arc surbaissé.

En

1796, vendu comme bien national, le château de Montiers-sur-Saulx fut racheté par la

commune en 1851 qui y installa la gendarmerie jusqu'en 1887, date à laquelle

une école des filles occupa les lieux.

Aujourd'hui, c'est l'école primaire occupe une partie des

bâtiments.

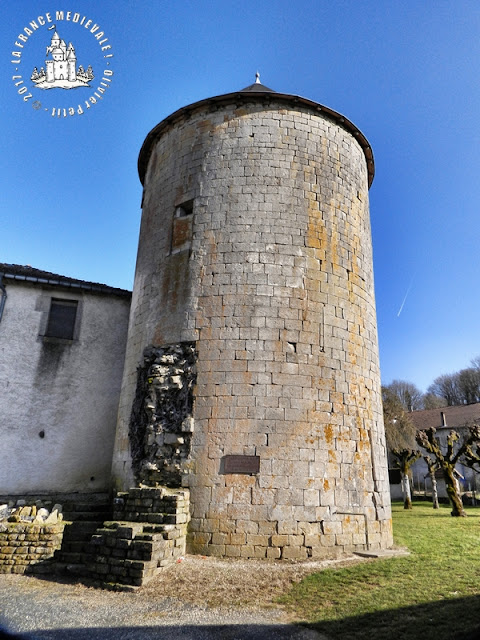

De l'ancien château féodal subsiste l'une des tours rondes édifiées au XIVe siècle encore

pourvue d'archères défensives à étrier et d'ouvertures carrées juste sous la toiture

et étant jadis fermées par des mantelets en bois.

Le parement de cette tour conserve aussi les impacts de balles de mousquets du XVIe siècle.

L'une des archères à étrier

Autre vestige du château médiéval : un pan de muraille avec des latrines en encorbellement.

____________________

Copyright - Olivier PETIT - La France Médiévale - 2017 © Tous droits réservés